FILARIOSI

Con il termine filariosi si intende una grave parassitosi causata da vermi nematodi larvipari appartenenti al genere Dirofilaria che colpisce principalmente i cani, ma può interessare anche i gatti e occasionalmente l’uomo.

In Italia sono presenti principalmente due specie di Dirofilaria, Dirofilaria immitis (più “nota”) e Dirofilaria repens: la prima è responsabile della filariosi cardiopolmonare mentre la seconda determina quella che viene definita filariosi cutanea.

I sintomi principali della filariosi cardiopolmonare sono: tosse, dispnea, debolezza e letargia, aumento della frequenza cardiaca e respiratoria con conseguente intolleranza per l’esercizio fisico.

La filariosi sottocutanea invece può essere asintomatica o può essere notata grazie alla formazione di noduli sottocutanei, pustole, dermatiti e lesioni ulcerative.

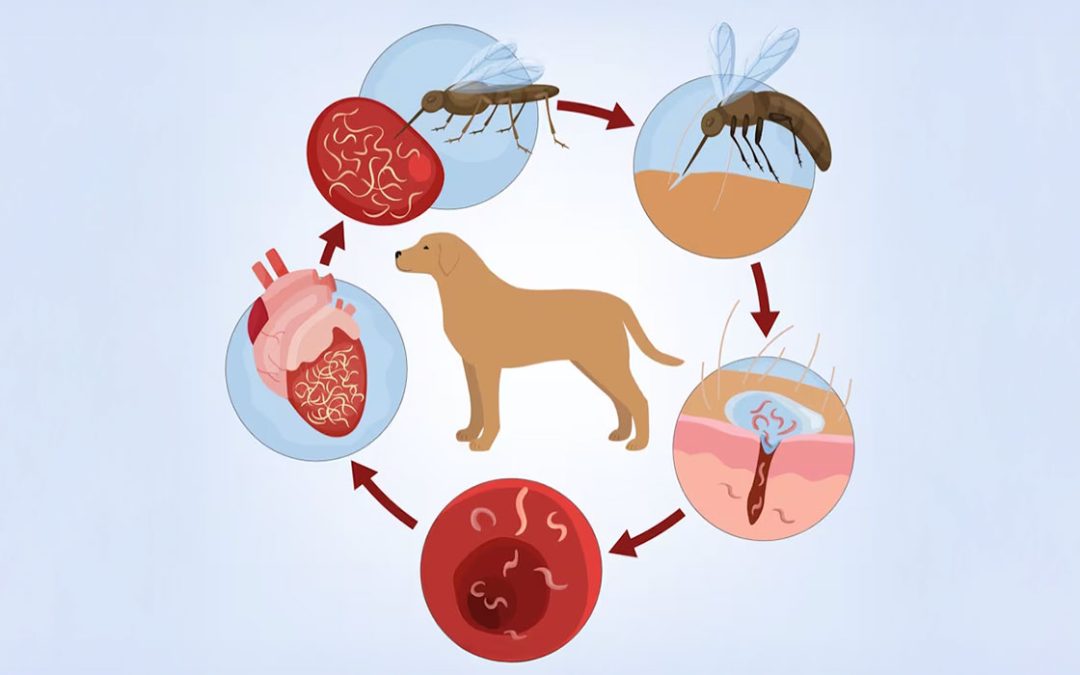

In entrambi i casi, il vettore che veicola la malattia è rappresentato dalla zanzara: la trasmissione della filariosi si verifica quando una zanzara punge un animale infetto e assorbe le microfilarie presenti nel suo sangue. All’interno del vettore, le microfilarie si sviluppano in larve infettive e, successivamente, durante la puntura di un animale sano, queste ultime vengono trasferite nel suo sangue, maturando in vermi adulti localizzati o a livello cardiaco o cutaneo.

La diagnosi di filariosi è possibile mediante specifici test di laboratorio eseguiti su un campione di sangue a cui possono poi seguire indagini diagnostiche più specifiche quali radiografie del torace ed ecocardiografia per l’evidenziazione dei parassiti a livello cardiaco ( nel caso si tratti della filariosi cardiopolmonare).

Attualmente, non esiste un vaccino contro la filariosi, inteso come un preparato in grado di stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi contro il parassita.

La prevenzione può essere realizzata attraverso l’uso di farmaci della classe dei lattoni macrociclici, che agiscono uccidendo le larve semisviluppate (stadio L4) del parassita. È importante sottolineare che questo tipo di profilassi non impedisce l’infezione, ma agisce in modo retroattivo, “ripulendo” l’organismo del cane dal parassita. Il farmaco può essere somministrato sotto forma di pastiglia masticabile, da dare mensilmente a partire dai primi mesi caldi (marzo/aprile). Esiste anche un’opzione iniettabile a rilascio lento, che garantisce effetti protettivi per circa sei mesi, coprendo l’intera stagione delle zanzare fino all’arrivo dei freddi (dicembre).

Qualora un animale risulti positivo alla filariosi cardiopolmonare, esistono delle cure volte all’eliminazione del parassita: ad oggi vi sono delle terapie farmacologiche (principalmente di tipo iniettivo) che sono in grado di debellare i vermi adulti che infestano il cuore e le arterie polmonari.

La filariosi cutanea può essere invece ben gestita con un trattamento di tipo chirurgico (asportazione dei noduli infetti), spesso sufficente al raggiungimento della guargione.

LEISHMANIOSI

Con il termine Leishmaniosi si fa riferimento a una malattia parassitaria causata da un protozoo, la cui specie più diffusa nel nostro territorio è Leishmania infantum.

In Italia, la leishmaniosi canina è endemica nelle isole e nelle zone del centro-sud, ma negli ultimi anni si è diffusa anche nel nord del Paese, in particolare nelle aree dell’Emilia-Romagna, della Liguria, del Veneto e del Piemonte … e non solo!

La trasmissione della leishmaniosi avviene attraverso la puntura di insetti del genere Phlebotomus (comunemente chiamati pappataci o flebotomi), che agiscono da vettore intermedio. Quando l’insetto punge un cane infetto, si nutre del suo sangue contenente le forme larvali del parassita. Quando secondariamente lo stesso insetto pungerà un altro cane sano, trasferirà i parassiti nel suo sangue, causandone l’infezione e promuovendo la diffusione della malattia.

Esistono due forme principali di leishmaniosi: cutanea e viscerale.

La forma cutanea si manifesta con gravi dermatiti, alopecia, seborrea, desquamazione, lesioni oculari, onicogrifosi (allungamento delle unghie)… ed altro.

La forma viscerale (tendenzialmente più grave e con prognosi più infausta), invece, colpisce principalmente gli organi interni come fegato, milza e midollo osseo, con sintomi che variano in base ai distretti coinvolti. I sintomi più comuni includono febbre, vomito, diarrea, abbattimento, inappetenza, zoppie migranti, poliuria, polidipsia, epilessia e tremori.

La diagnosi della leishmaniosi canina viene effettuata tramite un test di laboratorio su un campione di sangue prelevato dall’animale.

Ad oggi non esistono farmaci in grado di curare totalmente l’infezione dall’organismo del cane, per cui è indispensabile agire attraverso la prevenzione. Questa è attuabile mediante:

– l’utilizzo di antiparassitari con effetto repellente disponibile in diverse forme (spray, spot-on, collari);

– la somministrazione di un farmaco che stimola la risposta immunitaria aiutando l’organismo a difendersi dal parassita;

– con la somministrazione un vaccino che contribuisce a ridurre il rischio di infezione

La scelta del protocollo preventivo/profilattico è dettata da svariati fattori e va valutata per singolo soggetto.